来源:凤凰网 作者:本站

4月18日出刊的英国《经济学人》杂志发表评论文章,以“寂静革命”为题评价最新公布的中国宏观经济数据。其导语称,中国经济放缓成头条,但改革才是大新闻。文章指出,由于中国经济的规模远大于几年前,今年预期7%的增长比2007年14%的增长对全球经济的贡献更大。

全文如下:

寂静革命——中国经济放缓成头条,但改革才是大新闻

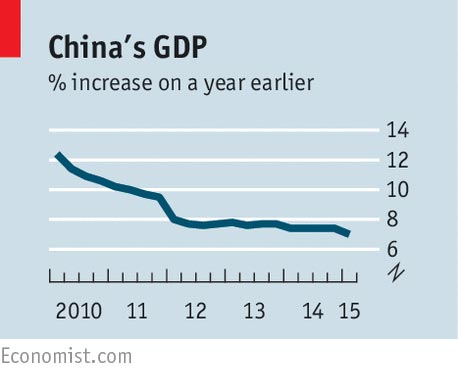

关于中国,大家习以为常的是悲观论。15日公布的今年一季度GDP数字显示,经济被房价暴跌所拖累,工业生产自世界金融危机以来最为疲软,这都导致了经济增长急剧放缓,货币紧缩即将到来。2015年第一季度GDP同比“仅”增长7%,全年GDP增速可能会创下25年新低。

许多悲观者担心,经历连续30年的高速发展后,中国经济行将崩溃。若属实,这必将是一场灾难。作为世界第二经济大国和亚洲最突出的崛起力量,中国经济上的势头不仅强劲,一场金融革命也在悄然展开,并受到广泛欢迎。

中国强劲经济有几大要素:中国多数债务局限在国内,并且政府有足够能力阻止债务人和债权人陷入恐慌;中国经济的转型正在启动,其侧重正从投资转向消费,这会让经济的基础变得更稳定。受益于服务业的繁荣,中国去年创造了1300多万个新的城市就业机会,这一记录使得放缓的增长率更可以接受。更为重要的是,由于中国经济的规模远大于几年前,今年预期7%的增长比2007年14%的增长对全球经济的贡献更大。

但对悲观论构成挑战的是中国改革进程。经过10年的举棋不定,中国政府在三个至关重要的领域进行改革。首先是金融。中国政府已经开始放宽利率控制和跨境资本流动管制。信贷成本长期以来被为人为拉低,挤压了存款人可获得的回报,同时援助了低效的国有企业,并推高了投资成本。存款利率上限正变得不那么重要,因为出现了大量替代银行账户的储蓄方式,吸引中国家庭近1/3的存款,存款利率的限制放宽。中国央行行长周小川说过,有“极大可能”在今年年底实现利率完全自由化。

中国也在放宽对跨境现金流动的管制,人民币汇率正在逐渐第变得更有弹性;跨国企业现在更容易把收益转移到国外。中国政府决意要在2015年底前让国际货币基金组织(IMF)把人民币纳入“特别提款权”,这应该会推动更大胆的资金流动。

第二个领域是财政。上世纪90年代出的改革赋予地方政府在支出方面更大的责任,但给予它们的收入来源很少。中国投资过度的问题很大程度上源于这一失误。受制于税基脆弱,城市依靠卖地资金来支持日常运作,并从事大量高风险的影子贷款。

财政部现在表示,会在2020年以前解决这个烂摊子。中央政府将向省级政府转移资金,尤其优先满足社会需求,而地政府将会获得更多税收收入。已经有一个试点项目启动,清理地方政府债务,为市政债券市场铺路。尽管有风险,这仍要好过目前对省市的不透明注资。

改革的第三个领域是行政。2013年初,李克强总理誓言减少官僚作风,让私营企业日子更好过。旁观者说三道四很容易,但实际情况是,私营企业注册数出现暴增:去年中国新增360万家企业,几乎比2012年翻番。

迈向低增长的高速路

最终,这些改革会使资本得到更有效合理的分配。贷方会更加准确地估价风险,帮助最应得到资金的公司融资,也让存款人得到合理的回报。如果达到这一目标,中国的经济增长就会放缓,但会是在不破坏现有经济体系的状态下,逐渐稳步地放缓。

然而风险不可规避。经济自由化需要冒风险。上世纪90年代,泰国、韩国等国解除了资本管制,随即,他们的资产价格和外债剧增,最终导致银行业危机。虽然中国经济有着更强的保护,但其国债正在增加,股票市场在6个月内上升了3/4。

接下来就是政治。经济改革要有高端的政策支持。然而,中央发起反腐运动,官员们害怕调查者上门。许多官员因为怕得罪权势,不敢尝试大胆的地方实验。

这点很重要,因为改革最终需要停止可怕的户口政策,由于户口,大约3亿从农村迁徙到城市的人口被降为二等身份,这也阻挠了他们成为有力的消费者。同样,农民和以前做过农民的需要有卖房卖地的权利,否则,他们将分享不到经济转型的成果。

李克强总理谈道,经济改革要经历壮士断腕的痛苦。他表示,有必要“自我革命”。中国的经济革命已在悄然进行,正如李克强总理所说:确实很疼,而且加深,未来还会扩大(2015“两会”答记者问——观察者网注)。

(常蕾/译)

中国GDP增速放缓

欧洲时报:中国经济提质降速压力中有动力

法国《欧洲时报》17日评论表示,中国经济在一段时期内还将处于结构性、周期性调整的压力之下。此时确实需要“稳”经济,这不仅仅体现在稳住经济运行走势,避免形成下行惯性,还体现在稳住人心,镇痛中不要盲目悲观或轻言放弃,而要坚定改革的决心与信心,在改革中找到动力。

文章摘编如下:

作为推动世界增长的一支主要力量,中国经济的走势总是牵动全球目光,稍有风吹草动,总会引起外媒或误读或炒作。但这一次,世界似乎能够以平静的态度接受中国告别经济高增长时代——认为“这不是一个坏消息”,是“质量代替数字”,“中国有保持稳定增长的自信”……这份平静从何而来?

事实上,早前公布的外围数据已经降低了外界对中国经济增长的预期,显示出经济运行仍然存在下行压力。但从具体指标而言,也没有那样糟糕,因为外需驱动开始转向内需驱动。

正如中国总理李克强所言,中国经济“仍具有巨大潜力、韧性和回旋余地”。他在此前一日召开的经济形势座谈会上,再次以自行车妙喻中国经济,“‘稳’不意味着不动,不动就会像骑自行车,会摔下来”。要在骑行中做到行稳看远,必须在中国经济新旧动力“衔接”之际掌握一套新骑术:“保持定力、灵活施策,针对新情况新问题,用好多种政策工具。”

正所谓“闻弦知雅意”,从这位总理的一番妙喻中可知,中国已经清醒认识到当下中国经济,并做好准备。相信在全球经济变革的牌局中,中国手中还有很多牌可以应对。

或者可以理解为,面对当前经济动能转换“衔接期”,适当降速是中国主动为之。在全球经济正陷入一个较长期的半衰退通道中,欧美经济的“新平庸”(IMF总裁拉加德语)撞上中国经济的“新常态”。此时,各方都需要一个“新动力”,这个动力绝不是体现在简单的增量之上,而是深层次的改革之上。

中国从去年四季度到现在,财政货币政策方面都采取了微调,当然不是量化宽松,而是定向调控,应该说是起作用的。

股市一向被视作经济信心的晴雨表。人们对“新常态元年”经济信心有多少,看看火爆的A股就知道。今年以来,沪指上涨超过20%,已稳稳站上4000点。尽管15日经济数据的出炉,稍稍给火热了许久的中国股市浇了点冷水,沪指震荡下跌1.24%。但仅仅一天后,沪指就以2.71%的涨幅收复失地,显示出民众对中国经济长期向好充满信心。而那些带动牛市的龙头概念股正将中国经济增长的新动力以具体而直白的方式呈现出来。

大数据、云计算、在线医疗等主题股票火了——当“互联网+”写入政府工作报告,表明中国经济向中高端转型的趋势已十分明显,新产业、新动力都在加快孕育,信息化正在加快与工业化、农业现代化、城镇化的融合,新的经济成分在增长;铁路、基建概念股票接连涨停——在官方“一带一路”合作倡议下,将为中国经济和世界经济提供新动力,亦将从更高层次创造中国的全球化红利,让中国在积极参与国际合作竞争中拓展发展空间。

代表着新经济和未来产业转型发展方向的创业板,今年以来的涨幅已超六成——近期“大众创业、万众创新”系列政策出台,将为新一轮创新红利打下制度基础,不断涌现的专利技术和大规模的技术人才,将驱动“中国制造”向“中国创造”转型……

一芽知春,股市的火爆带给我们的是对整个经济前景的无限憧憬,如果能将这些改革措施一一兑现,相信股民们的梦想就能照进经济发展的现实。而其背后真正的动力还是源自改革——简政放权,转变政府职能,让市场起决定性作用。

无论如何,相信中国经济在一段时期内还将处于结构性、周期性调整的压力之下。此时确实需要“稳”经济,这个“稳”字,不仅仅体现在稳住经济运行走势,避免形成下行惯性,还体现在稳住人心,镇痛中不要盲目悲观或轻言放弃,而要坚定改革的决心与信心,在改革中找到动力。